Las enseñanzas de la historia: análisis marxista de la Revolución Juliana

LA REVOLUCIÓN DEL 9 DE JULIO DE 1925

ANTECEDENTES Y ACTORES

"La situación

revolucionaria -como lo señala Lenin- se caracteriza por tres signos

principales: la imposibilidad, para las

clases gobernantes, de conservar su dominio en forma no modificada; la

existencia de una seria crisis política en el país; la agudización, más allá de

lo habitual, de la miseria y de las calamidades de las clases oprimidas; el

aumento considerable, en virtud de las causas señaladas, la actividad de las

masas" (El papel de las masas populares y el de la personalidad en la

Historia, Buenos Aires, 1959). URSS).

Se puede decir, sin caer en la

hipérbole, que los signos de que habla Lenin existen en el país en el momento

de la revolución del 9 de Julio. Las páginas anteriores para nuestro entender,

justifican nuestra afirmación. Desde luego, no está por demás advertir, que en

el caso concreto del Ecuador, se trata precisamente de la "imposibilidad

para las clases gobernantes de conservar su dominio en forma no

modificada", pues, que no se trata de una revolución en la acepción

científica del término, al que lo utilizamos solamente para guardar

concordancia con la historiografía ecuatoriana, dentro de la cual se ha

generalizado. No, no se trata de una revolución. Para ello hubiera sido

menester un cambio en la estructura económica del país, que no se hace, ni se

intenta siquiera. La máxima aspiración de sus dirigentes más radicales de la

burguesía y la pequeña burguesía, es remediar en algo la miseria popular, pero

sin plantear soluciones que lleguen a la raíz del mal.

Y son los militares jóvenes

los que primero se hacen eco del clamor general por el cambio de tan calamitosa

situación a la que había conducido al país la oligarquía gobernante.

¿Por qué, ellos, precisamente?

Porque aparte de la presión

popular existente en ese sentido, hay también en el ejército, una situación muy

particular.

Tiene reivindicaciones de

carácter económico, ético y profesional que reclamar. Los sueldos que perciben

oficiales y soldados son miserables, sin que gocen tampoco de mayores garantías

sociales. Hay una completa corrupción dentro de sus filas, pues la oligarquía

gobernante para asegurarse un mayor apoyo, había introducido en soborno, el

arribismo y la delación inclusive, como medios de hacer carrera, sin que por

consiguiente nada valga la preparación ni la capacidad técnica de los

militares. Los problemas profesionales, por lo mismo, están totalmente

olvidados o por lo menos en un plano de ninguna importancia.

El Programa de Renovación

del Ejército que elaboran los militares una vez triunfante la revolución

reflejan plenamente las aspiraciones en los aspectos indicados, razón por la

que nos permitimos transcribir, aunque de manera incompleta, algunos párrafos

de los doce largos artículos que lo conforman.

Helos aquí:

4º.- ...El Estado asegura al Oficial y a los Suboficiales

y Clases los elementos y medios necesarios para su eficiente preparación: se

establecerán Academias y Escuelas Militares permanentes para todas las

armas...dotadas de profesorado competente...Así mismo desde el primer momento

serán enviados a Europa y EE.UU. por lo menos treinta Oficiales del Ejército y

Aviación y veinte de la Marina, de todos los grados que hubieren en servicio,

para que perfeccionen y especialicen sus conocimientos, durante 4 años...

6º.- ...Abolición absoluta del sistema establecido

en el país por los políticos, concediendo Despacho de Grados Militares, sin

cumplir con los requisitos legales...Supresión del sistema de ascensos sin otro

mérito que la interposición de influencias...

7º.- Garantía efectiva de la estabilidad profesional

para el Oficial".

8o.- Mejoramiento de la situación económica

del personal de oficiales y tropa del Ejército. Aumento de sueldos para todo el

personal de oficiales y tropa del Ejército, tal como se verá en el anexo

correspondiente...El Estado deberá pagar el rancho para oficiales y tropa,

debiendo aumentarse la actual asignación para la tropa ($0,50 a $0,60

diarios)...En la misma forma que para los Oficiales, créase para los

Suboficiales y Clases el Retiro y Montepío...El Estado garantizará a todo Oficial

o individuo de tropa por la pérdida de la vida por actos del servicio según sea

el grado del fallecido...Así mismo el Estado garantizará una indemnización para

el caso de invalidez en actos del servicio...

9º.- Revisión y reforma adecuada de todos nuestros

Códigos, Leyes y Reglamentos Militares de modo que puedan llenar eficientemente

su finalidad.

10º.- Cambio del actual sistema disciplinario

absoluto y despótico.

Y el programa termina con una

significativa Nota:

Esta enorme carga es la que voluntaria y

desinteresadamente ha reclamado para sí el Ejército Nacional, que no quiere ser

ya "el pulpo o el parásito" que impasible a los males de la patria

consume y no produce nada y solo vegeta inconsciente en los Cuarteles sirviendo

de instrumento para que los ambiciosos políticos que se han apoderado de este

desgraciado Ecuador, puedan mejorar, y sobre seguro, satisfacer sus venganzas y

su sed insaciable de oro, aún a costa de la salud y vida de todos los

habitantes de esta infortunada tierra y también a costa de su honor si fuere

necesario.

Reivindicaciones

profesionales, económicas y éticas, como se ve, que son las que ponen al

ejército al lado de los sectores sociales descontentos. Aparte de esto habría

que agregar que la evolución de las ideas políticas, tanto en el plano nacional

como internacional, influye también en la actitud de los militares. Hay muchos jóvenes oficiales de izquierda,

aunque su doctrina es confusa y muy indefinida, que juega un papel muy importante

en los acontecimientos. Y hay también otros de tendencia fascista, aparecidos

como consecuencia de la nombradía alcanzada por Mussolini en el escenario

mundial y la propaganda hecha en el país por sectores de derecha, peligro sobre

el cual tiene que alertar al pueblo poco después el naciente Partido

Socialista, como se puede ver en el folleto que contiene la conferencia dictada

en 1928 por el en ese entonces Secretario General del Consejo Central, Enrique

Terán, donde se dice que "el fascismo sin principios sociales ni

postulados humanos, no es otra cosa que la reacción capitalista organizada

empuñando la daga del asesinato", lo que demuestra que los revolucionarios

ecuatorianos, desde un primer momento, tienen conciencia del riesgo que

significa para el mundo su ominosa aparición (ver La dictadura del

proletariado, Quito, 1928). Todos los militares que conspiran y preparan la

revolución, se hallan organizados en "ligas" secretas, que les sirve

de vehículo para su actividad.

La revolución militar estalla

en Guayaquil el 9 de julio de l925, que luego de derrocar al presidente Gonzalo

Córdova, organiza dos Juntas Militares, una en esa ciudad y otra en la de

Quito, para controlar la conducción de la política nacional. Están dirigidas en

Guayaquil por el mayor Ildefonso Mendoza y en Quito por el mayor Juan Ignacio

Pareja.

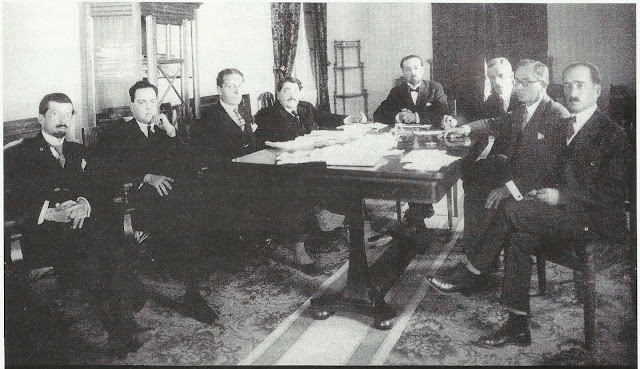

Las dos Juntas indicadas

nombran una Civil con siete miembros -tres por la de Guayaquil y cuatro por la

de Quito- dirigidas semanalmente por uno de los componentes e integrada por los

siguientes ciudadanos: Luis Napoleón Dillon, José Rafael Bustamante, Modesto

Larrea Jijón, Francisco Arízaga Luque, Gral. Francisco Gómez de la Torre,

Francisco Boloña y Pedro Pablo Garaicoa (también es vocal, por unos pocos días,

el general Moisés Oliva).

|

| Junta de Gobierno instalada después del 9 de julio de 1925 |

Algunas personas de esta Junta

Central encargada de la dirección política del país, no inspiran mucha

confianza por estar ligados por vínculos familiares y económicos a la

oligarquía que se quiere hacer desaparecer definitivamente, como Larrea y

Bustamante. Otros, como Oliva y de la Torre, habían sido fieles servidores de

los anteriores gobiernos, y que además, durante los acontecimientos mismos,

mantienen una posición equívoca. El más radical de todos ellos, y el principal

a la vez -no obstante su pasado placista- es Luis Napoleón Dillon, burgués

progresista, fundador de la fábrica textil "La Internacional", que

hasta llega a enviar su adhesión al Partido Socialista en 1926.

No obstante lo dicho, dada la

situación reinante en el país y el anhelo general que existe en favor de una

transformación, el apoyo popular a los organismos revolucionarios, tanto

civiles como militares, es delirante y casi unánime. "Las adhesiones

populares en mítines callejeros y hojas volantes, surgían por todos los ámbitos

de la República", afirma Oscar Efrén Reyes, ciñéndose en todo a la verdad.

Los estudiantes del colegio "Vicente Rocafuerte" de Guayaquil se

adhieren bulliciosamente a la transformación. La Asamblea Liberal-Radical

Universitaria de Quito lanza un manifiesto al siguiente día de la revolución,

encomiando la actitud de los oficiales revolucionarios y pidiendo que se tenga

en cuenta "el fervor radical socialista del momento" y no se olvide

la "redención para las clases desheredadas de la fortuna". La

Facultad de Medicina de la misma Universidad Central congratula también a la

Junta de Gobierno. El Magisterio está al lado del movimiento. Los grupos de

izquierda -algunos de los cuales han participado en la preparación de la

transformación política- así como muchas bases liberales, apoyan con entusiasmo

el nuevo orden.

Y no existe organización

obrera, campesina o artesanal que no quiera, a la vez que plantear sus

problemas más inmediatos, hacer oír su voz de estímulo y aplauso, como consta

de los Documentos relacionados con la transformación político-militar del 9

de Julio de 1925 que publica el nuevo gobierno. Así por ejemplo, la

Sociedad de Obreros "Unión y Progreso" del Tungurahua felicita a la

Junta por "la creación del nuevo Ministerio de Previsión Social y

Trabajo", mientras la Sociedad Artesanos de León pide el

"abaratamiento de los víveres y de todos los artículos de primera

necesidad, hoy en día comprados a precios fabulosos que no están en relación

con los pequeños ingresos con que cuenta la clase proletaria". Los

campesinos de Urcuquí, califican la revolución como trascendental para los

ecuatorianos, y más aún para esa población, "pueblo condenado a morir de

sed, en beneficio particular de los más allegados miembros del Presidente

cesante". Los indios y vecinos de la parroquia Olmedo -Cayambe- en forma

expresiva, manifiestan:

Los que vivimos entre riscos y piedras; sin

techo ni abrigo propios; los que aún no saboreamos el dulce néctar de libertad;

los que vivimos presionados en esta hacienda "Pesillo"; aquellos que

por autoridad local conservamos humildes un tirano, y por justicia la

usurpación de nuestros derechos, como podremos considerar la supradicha Transformación,

sino como cosa sobrenatural y a cuyo amparo iremos en pos de nuestra

salvación?...

Y mucho más todavía, que sería largo seguir

transcribiendo, pero que de manera patética, con el lenguaje claro y hermoso

que utiliza el pueblo, exteriorizan las mínimas, pero vitales aspiraciones de

los explotados.

¿Y cuál el Programa de

Gobierno para dar satisfacción a tantos anhelos populares desbordados?

En verdad, no existe nada

claro ni estructurado.

Sin embargo, lo que pudiéramos

tomar como meta programática de la revolución son las ideas expuestas como

causas principales y secundarias para la crisis del país en una conferencia

dictada la víspera del golpe militar por Luis Napoleón Dillon -principal

ideólogo de la transformación que el historiador Reyes las resume así:

Causas Principales:

la inconvertibilidad del billete

las emisiones sin respaldo

la inflación

Causas Secundarias:

especulación

abuso del crédito

superimportación

desnivel en la balanza de pagos internacionales

anarquía y rivalidades bancarias

Suprimir todo esto, entonces,

constituye el secreto para poner en marcha la nación y alcanzar su bienestar.

A más de lo expuesto, se

consideran también como objetivo, la promulgación de algunas leyes de carácter

social, tendientes, sobre todo, a mejorar las condiciones de vida de las masas

trabajadoras.

He aquí pues, resumido, todo

el bagaje ideológico de los revolucionarios.

Como se ve, aparte de las

reivindicaciones sociales, todo se reduce a medidas de tipo monetario y

financiero, que, si bien es cierto no se pueden dejar de tomarlas en cuenta en

vista de la situación del país en relación a esos tópicos -que ya dejamos

descrita- tampoco se puede, hacer de ellas, la causa fundamental de nuestra

miseria y retraso.

No se vislumbra -otra vez como

en la Revolución Liberal de l895- que lo más importante es transformar la

estructura económica semifeudal del Ecuador mediante una efectiva reforma

agraria, para dar paso a la industrialización, de cuya necesidad Dillon habla,

pero sin decir, o sin descubrir, que ella puede ser resultado y tener

efectividad, únicamente mediante la destrucción del latifundio. Se habla de reivindicación

del indio si, pero no de aquella principal que es la posesión de la tierra,

limitándose a cuestiones secundarias, educación, mejor trato, salarios más

altos, etc. No obstante el Programa Liberal de 1923, no obstante las ideas

expuestas sobre el problema de la tierra por Pío Jaramillo Alvarado y José

Peralta, la revolución casi rehuye este tema por completo. Nosotros, al menos,

muy poco hemos encontrado sobre el particular. Tenemos a la vista un telegrama

dirigido a la Junta Militar de Quito y al Capitán Virgilio Machuca -uno de los

más activos y avanzados oficiales del movimiento- donde el Jefe de Zona del

Azuay expone "la necesidad de que se dicte una ley sobre tierras ociosas

de manera de que se den facilidades a la gente pobre de las ciudades para salir

a los campos a vivir de la agricultura en los vastos terrenos de cultivo que se

hallan abandonados por desidia o egoísmo de sus ricos propietarios". ¿Algo

más...? Se habla naturalmente, y legisla como siempre, sobre las tierras

baldías. Y mucho más tarde, en 1929, el doctor Octavio Gallegos, presenta un

proyecto para dar al indígena en propiedad el huasipungo, concediéndole un

préstamo bancario para su compra.

Tampoco se mira, ni se toca,

el problema de la penetración imperialista que como vimos antes es ya notable

en el país, y que, lo que es más, es causa de algunos de los males que se

quiere remediar, paradójicamente, sin atacar su raíz.

Y ni siquiera, en el campo ya

estrictamente político, existe mayor claridad. Queremos decir, que ni se conoce

siquiera al enemigo. La palabra oligarquía, tan odiada y que se halla en todas

las bocas, es concebida en forma limitada y hasta personalizada, para los

actores del 9 de julio. No se trata de la alianza de una parte de la alta

burguesía con los terratenientes, sino de determinados círculos financieros y

comerciales, de determinados personajes de figuración política. Y esta

concepción, quizás es la más lógica -la más adecuada mejor digamos- para que

ciertos sectores participen o piensen participar en la revolución. Ella puede

servir de coraza protectora contra un desborde popular, contra un posible

intento de radicalización de las medidas gubernamentales por obra y gracia de

la presión de las masas, a las que también se las inculca, mediante todos los

arbitrios a su alcance, este falso y poco peligroso criterio.

Así y todo -con las

limitaciones anotadas- la Junta empieza a trabajar.

Urbina Jado, el árbitro de las

finanzas del país, es apresado en Guayaquil. Y más tarde, se hace otro tanto

con el general Leonidas Plaza Gutiérrez, el factotum político de la

oligarquía.

Y tomando estas medidas de

seguridad, se da principio a las realizaciones de los objetivos

revolucionarios, pudiéndose señalar las siguientes, entre las más positivas

para los intereses nacionales.

- Mediante la promulgación de

la Ley de Impuestos Internos -19 de diciembre de 1925- se introduce el

impuesto territorial progresivo y único, derogando el antiguo e injusto sistema

favorable a los grandes latifundistas y lesivo para los pequeños propietarios,

medida que por lo mismo da lugar a la virulenta protesta de los perjudicados,

pese a que la progresión establecida es baja y no está de acuerdo, como hasta

ahora, con los verdaderos valores de sus propiedades.

- Se suprimen los estancos

particulares -decreto de 19 de agosto de 1925- que, como dejamos establecido,

habían dado lugar a asquerosos negociados, y que, además, como reza en uno de

los considerandos de la nueva ley, había "suprimido prácticamente la

posibilidad de trabajar a los pequeños propietarios", causando inmenso

perjuicio a la agricultura del país. Según Dillon, la administración de los

estancos por parte del fisco, significa, en el primer año, una utilidad líquida

de S/. 6.216.666,67 para el Estado.

- Se dicta una ley más

progresista sobre herencias, legados y donaciones, recargando los respectivos

impuestos en beneficio del Estado y con miras a impedir que "bajo pretexto

de orden piadoso aparente, cuantiosas fortunas de católicos acaudalados y sin

herederos forzosos, pasen a manos de las comunidades religiosas o de la

Curia".

- Se promulga la llamada Ley Protectora

de Industrias Nacionales -21 de noviembre de 1925- que tiende al desarrollo

industrial del país.

- Se centraliza la recaudación

e inversión de las rentas públicas, dando así fin a la anterior anarquía

fiscal, fuente, por otro lado, de cuantiosos fraudes y grandes despilfarros.

- Ante la tenaz oposición de

los banqueros, se sientan las bases para la creación del Banco Central del

Ecuador, encargado de normalizar la actividad bancaria del país e impedir los

abusos de los bancos particulares. La posterior organización del banco, no es

sino el resultado del trabajo y actividad de la primera Junta de Gobierno.

- En el campo de las conquistas

sociales se dan también algunos pasos. Se crea el Ministerio de Previsión Social y Trabajo, encargado, por intermedio

de la Inspección General del Trabajo y los Inspectores del Trabajo, de impedir

los abusos de los patronos y controlar el cumplimiento de las leyes laborales.

Se reglamentan las horas de labor y se establece el descanso dominical

obligatorio. Se intenta establecer un control sobre el inquilinato. Y, por fin,

se reparan algunas injusticias: se obtiene la nacionalización de las tierras donde

se asientan algunas poblaciones, anteriormente, de propiedad de grandes

latifundistas.

Al lado de los aciertos, hay

que poner también, unos cuantos desaciertos.

El establecimiento de los

Tribunales Populares de Justicia, creados con el objetivo de reparar y revisar

las fallas del Poder Judicial -que, como instrumento de clase que es, en

realidad había cometido una serie de injusticias, contra los de abajo

especialmente- es lo que más conflictos origina, llegando estos, en algunos

casos, hasta el amotinamiento. Resulta que muchos inexperimentados oficiales,

encargados de esta delicada labor, con toda la buena fe que se quiera, cometen

una serie de errores al querer enderezarlo todo, y en lugar de componer lo

torcido, crean un alud de problemas más imposibles de resolver, que a la postre

obligan a la disolución de los flamantes Tribunales. La intención vale, por lo

loable, desde luego. Pero aquí tampoco la Junta llega hasta la esencia de los

fenómenos. No se da cuenta de que sólo cambiando el contenido clasista de los

organismos judiciales, conjuntamente con las leyes también clasistas que les

sirven de instrumentos para sus actuaciones, se podía erradicar el mal.

Proceder en otra forma, como la experiencia lo demuestra, resultaba inoperante

y hasta contraproducente.

Hay también otros errores:

prisiones injustificadas, ataques a la prensa, etc. La clausura de la Facultad

de Derecho de la Universidad de Guayaquil, que no tiene razón de ser, causa

malestar entre los estudiantes. Sin entrar al examen de las causas sociales, se

quiere suprimir de la noche a la mañana la prostitución y el alcoholismo.

Mientras el pueblo se muere de hambre, se quiere prohibir la entrada de

descalzos a los mercados, edificios públicos, parques y escuelas. ¡Hasta la

pelea de gallos, tan en la sangre de nuestros montubios, es objeto de una

drástica y moralizadora supresión!

Y mientras todo esto sucede,

aprovechándose hábilmente de los lados débiles del gobierno, la reacción

trabaja incansable para derrocarlo, ya sea minándolo desde adentro, o

combatiéndole desde afuera.

La labor más notoria, en este

sentido, es la que efectúan los banqueros y sus agentes, y los conservadores.

Los primeros -los banqueros-

reaccionan desde un primer momento. Ya cuando se trata de nombrar a los Vocales

de la Junta de Gobierno en representación del Guayas, cínicamente proponen los

nombres de dos paniaguados de la oligarquía, Federico Intriago y Eduardo Game,

propósito que no consiguen gracias a la violenta oposición popular. Luego,

cuando fracasan sus intentos de cohechar a los miembros importantes del nuevo

régimen -Dillon habla de "veladas insinuaciones para un cohecho que podía

haber asegurado nuestra fortuna personal si nos apartamos una línea de los

sagrados intereses de la Patria para servir los de muchos miserables

especuladores"- empiezan a torpedear todas las reformas financieras que se

quiere introducir, en especial la fundación del Banco Central, llegando en este

intento a engañar al comandante Mendoza, con el espectro de la guerra civil y el

derramamiento de sangre, para inducirle a la oposición, introduciéndose

inclusive en la Guardia Cívica formada por aquél, con propósitos fáciles de

adivinar. Los grandes periódicos del Puerto, generosamente pagados, defienden

sin ningún escrúpulo sus bajos intereses. Se llega a todo. No se trepida ni

siquiera en fomentar el ruin regionalismo, ni en presentar a Urbina Jado -al

banquero Urbina Jado- ¡como abanderado de las reivindicaciones de la costa!

Los terratenientes

conservadores, emplean tácticas específicas, propias. Con la salamería

asimilada en los claustros jesuitas, cautelosos pero firmemente, van

introduciendo a sus gentes o a los aliados de la antigua oligarquía, en el seno

del gobierno, valiéndose para ello de las influencias familiares y de las vacilaciones

que existen en los círculos oficiales, ante los cuales aparentan un político

apoyo. Ellos también, pocos días después de la transformación, a nombre de la

"sociedad quiteña", ofrecen apoyo a la Junta en un costoso banquete

organizado por la aristocracia capitalina, al que asisten señores de sonoros

nombres, como Cristóbal Gangotena y Jijón, Manuel Sotomayor y Luna, Carlos

Freile Larrea, doctor Acosta Soberón, Hernán Pallares, Enrique Barba, etc.,

etc. También logran introducir en la Comisión que se forma para redactar un

proyecto de Constitución y revisar las leyes de la república, a elementos como

Intriago y Rafael María Arízaga, este último, candidato del Partido Conservador

a la presidencia en 1916, quien en el aludido proyecto trata de incorporar

principios reaccionarios como se puede constatar leyendo la recopilación

titulada LABORES LEGISLATIVAS, donde se incluye el trabajo. Allí, empieza por

pretender que la Asamblea Constituyente promulgue la Carta Fundamental "en

nombre de Dios, autor y supremo legislador del Universo", como si se

tratara de algún Concilio o Cónclave inspirado por el Espíritu Santo. Quiere

desvirtuar todo el contenido progresista de la enseñanza laica. Otra vez, como

en tiempo de García Moreno, establece que "la religión de la República es

la Católica, Apostólica, Romana", con la generosa concesión de que

"todos los habitantes del Ecuador gozan de la libertad de sus creencias, y

el Estado no podrá obstar las manifestaciones de éstas, que no sean

contrarias a la moral cristiana". Su meta, en suma, es la destrucción de

las principales conquistas liberales incorporadas a la Constitución de 1906,

para él, "fruto de una de las Revoluciones más injustificables de nuestra

historia" no obstante de que de esa revolución injustificable acepta un

alto cargo diplomático, pues que el ingenuo liberalismo ecuatoriano comete el

error de contemporizar con los enemigos, llenándoles sus estómagos.

Desgraciadamente, las pretensiones de este dirigente cavernario, hoy han sido

conseguidas plenamente y consagradas en la legislación vigente.

También, los terratenientes,

actúan directamente por intermedio de su destacamento de clase, el Partido

Conservador. Su programa de reivindicaciones, en líneas generales, recoge las

aspiraciones de Arízaga contenidas en su Proyecto de Constitución- que se

resumen en la abolición de todas las conquistas liberales- a más de otras más

concretas todavía como la devolución de los Bienes de Manos Muertas.

Para este fin se valen hábilmente del desprestigio en que ha caído el Partido

Liberal, ya que la oligarquía depuesta, en la que como sabemos no dejan de

estar los terratenientes, ha venido gobernando a nombre del liberalismo, al

cual ahora culpa de todo los males del país mediante una furibunda propaganda

en la que se propugna abiertamente la vuelta al Poder del conservadorismo,

siendo el abanderado de esta causa Jacinto Jijón y Caamaño, que ya antes del 9

de julio había intentado un golpe de Estado, fracasando vergonzosamente en el

combate de San José. Y a la propaganda doctrinaria y subversiva se agregan los

pasos prácticos, pues, que una vez desaparecidas las Juntas de Gobierno, se

prolonga esta larga y tenaz campaña conservadora, al mandato de Isidro Ayora.

Este mandatario, no obstante su posición vacilante y derechista, tiene que

hacer cumplir en parte siquiera la Ley de Cultos e impedir la invasión

masiva de frailes y monjas a la república. Tiene que impedir la llegada de un

cuantioso cargamento de armas desde los Estados Unidos, comprado con el peculio

del jefe ultramontano ya nombrado, para actuar, según un manifiesto que

lleva su firma, "con toda energía y sin vacilaciones". A tanto llega

la osadía de este dirigente, que hasta se niega, "aunque fuese en carta

confidencial", a comprometerse como caballero a "no insistir en

turbar la paz pública" que tímidamente le pide el presidente provisional,

para autorizar su regreso al país desde el destierro.

Así, combatida cada vez más, la revolución se bate en

retirada.

Las Juntas Militares se

disuelven en diciembre de 1925. Luego, en enero del año siguiente, es

prácticamente derrocada la Junta de Gobierno para ser reemplazada por otra de

matiz derechista. He aquí sus miembros: Isidro Ayora, Humberto Albornoz, Julio

Moreno, Adolfo Hidalgo, Pedro Pablo Egüez Baquerizo, José Gómez Gault y Homero

Viteri Lafronte. Hasta que, finalmente, desaparece también esta Junta y se

nombra presidente provisional al doctor Ayora, unos meses después.

|

| Isidro Ayora acompañado por algunos de sus colaboradores |

La revolución, ha terminado.

Envuelta en múltiples contradicciones, apenas ha podido vivir unos pocos meses. Las grandes

esperanzas que ha despertado en nuestro sufrido pueblo, se esfuman también esta

vez, como otras tantas veces.

BALANCE HISTÓRICO DE LA

REVOLUCIÓN JULIANA

Estamos ya para terminar este

breve estudio. Por consiguiente, nos corresponde hacer algunas apreciaciones

generales sobre la Revolución de Julio, a base, de lo que dejamos expresado.

¿Cuáles las causas para su

fugacidad y fracaso?

Ya hablamos de las

limitaciones de su Programa, aún, en los más bienintencionados de sus

dirigentes. De lo que se puede deducir, el pensamiento de los otros. Uno de

estos, Julio Moreno, dice que la revolución se hizo para crear el Banco

Central. Figuraos: ¡una revolución, para fundar un banco!

La base de estas limitaciones

programáticas está en la debilidad orgánica e ideológica de nuestra burguesía.

En su retraso general, diríamos. Porque, en efecto, no se ve mayor avance en

relación con la burguesía que hizo la revolución de 1895. Sigue siendo

preponderantemente comercial y bancaria, con la desventaja de que ahora,

después del compromiso realizado con los terratenientes a raíz del asesinato de

Alfaro, tiene más fuertes vínculos con el imperialismo y es totalmente

contrarrevolucionaria como hemos visto, siendo por consiguiente enemiga de la

revolución, o mejor, objeto de la revolución. La burguesía industrial, pese a

los progresos hechos, es todavía muy débil, y, en parte, dadas determinadas

circunstancias específicas de nuestro desarrollo económico, también mantiene

vínculos con el latifundismo. La pequeña burguesía que es la fuerza política en

que mayormente se apoya la revolución del 9 de julio, tampoco es muy

consistente, ya que aparte de su característica vacilación, de su

predisposición para cambiar de lado e irse al final con quienes tienen las

posibilidades de ganar, no cuenta con mayor influencia ni organizaciones

propias, ni tiene un desarrollo ideológico digno de tomarse en cuenta. Y la

burguesía en general, en su conjunto, sin duda sufre también el impacto de la

revolución rusa, que hace decrecer sus ímpetus revolucionarios, que le hace

temer que el sagrado principio de la "propiedad privada", pueda ser

destruido.

Las masas populares

-entendiéndose por éstas a los sectores más pobres de la pequeña burguesía, a

los campesinos y a los obreros, principalmente- por otra parte, tienen así

mismo una serie de debilidades que no les permite jugar un papel más relevante.

Muchos de sus sectores, pongamos por caso los artesanales y algunos del

campesinado, tienen un gran retraso político y por eso son susceptibles de ser

influenciados por las fuerzas de derecha, por el clero en especial. La gran

masa india no participa en el movimiento, no sólo porque la revolución no

plantea sus reivindicaciones específicas -"a este período de la vida

nacional, con matices revolucionarios en ciertos aspectos, le fue indiferente

el indio", dice con criterio realista Oscar Efren Reyes- sino también,

porque solamente a raíz de ella empieza a organizarse en sindicatos y a

plantear políticamente sus problemas. La clase obrera, no obstante su

indiscutible desarrollo, se halla en un período de transición digamos, en el

período del paso de los viejos gremios mutualistas a los modernos organismos

sindicales, hecho que demuestra su estado embrionario y lo limitado de su

fuerza y posibilidades. Y además, su destacamento de vanguardia, el Partido

Socialista Ecuatoriano que sólo se forma en 1926, por este mismo hecho y las

características que ya dejamos descritas, carece de fortaleza orgánica y de

robustez doctrinaria.

Consiguientemente, los

sectores populares -la alianza obrera- campesina sobre todo, que hubiera podido

ser la mayor fuerza de la revolución, la que en verdad hubiera podido

mantenerla y radicalizarla- por las razones anotadas, tampoco tienen el poderío

suficiente para desempeñar su papel a cabalidad. Sin embargo -esto ya queda

dicho- son ellos, los que al exponer sus necesidades y demandar la satisfacción

de sus más elementales reivindicaciones, los que al apoyar con entusiasmo el

movimiento revolucionario, la fuerza más consecuente con la intención

progresista que éste tiene en sus inicios y los que, en fin de fines, consiguen

las conquistas democráticas que se obtienen.

Son ellos, los verdaderos

autores del haber de la revolución.

Desde el punto de vista de los

partidos políticos, las condiciones, así mismo, no son favorables para el éxito

de la revolución. Los militares jóvenes que la inician actúan al margen de

ellos y son de diversas tendencias, lo que unido a su falta de capacidad y

experiencia a que ya nos referimos, contribuye a la confusión y hace que el movimiento

carezca de un comando sólido y unificado. Los partidos llamados históricos,

Liberal y Conservador, si intervienen, aunque sea indirectamente, no es para

impulsarla, sino más bien para tergiversarla y detenerla. Dejamos ya demostrado

como los corrompidos políticos del placismo y del conservadorismo trabajan en

este sentido. Los pocos liberales bienintencionados que tratan de hacer algo

positivo, están desorganizados, actuando a título personal y sin ninguna perspectiva a seguir. Y ya conocemos

la situación del joven Partido Socialista.

Dadas las condiciones que

dejamos enunciadas, es ya fácil explicarse el fracaso de la revolución, y lo

poco, que en el campo práctico, puede hacer por el progreso del país. Es fácil

explicarse su fugacidad y la rápida desaparición de las grandes esperanzas que

suscita. Y es fácil darse cuenta que haya sido vencida por las poderosas

fuerzas de la reacción, que experimentadas y hábiles en la maniobra política,

logran que se mantenga el statu quo de la república.

Empero, de lo dicho, no se

puede deducir la ninguna importancia histórica de la revolución de julio, pues

si bien es cierto que su legado no es grande en lo que se refiere a las

conquistas concretas, en cambio, tiene consecuencias políticas de mucha

trascendencia.

Veámoslas.

El Partido Liberal, ya

desprestigiado por el largo período de la dominación de la oligarquía placista,

sale aún más debilitado. Pese a los esfuerzos de sus dirigentes más honestos y

abnegados, que hacen todo lo que está a su alcance para remozarle y darle un

contenido progresista, sigue en lo fundamental dirigido por los oligarcas y al

servicio de sus intereses. Sólo el fraude, la coerción ciudadana más descarada,

pueden, desde este entonces sostener sus aspiraciones políticas.

Este desprestigio y debilitamiento

del liberalismo, da oportunidad para que aparezcan amorfos grupos políticos

llamados independientes, que casi siempre están manejados por la reacción, que

se vale de ellos para lograr sus aspiraciones, la llegada al poder inclusive.

Es pues, desde julio, que estas agrupaciones adquieren carta de naturalización

en la vida política del país. La más desenfrenada demagogia, el hábil

aprovechamiento de los errores y vicios de los liberales, son sus principales

armas para captar y engañar a las masas populares.

Surge también otro fenómeno, y

este si es muy positivo: se inicia un gran auge del movimiento popular.

Aprovechando las nuevas posibilidades, obreros y campesinos sobre todo, siguen

fortaleciendo sus organizaciones y planteando cada vez con mayor fuerza sus

demandas, logrando, en esta acción, muchas significativas conquistas. Es sobre

todo en la década del 30 al 40 cuando más alto llega esta efervescencia

popular, manifestándose por movimientos huelguísticos y políticos de magnitud.

La inestabilidad política del país, reflejada en gran número de efímeros

gobiernos, es el resultado de esta acción.

Podemos decir por lo mismo,

que las masas populares se transforman en una fuerza política de gran

importancia, de la que ya no se puede prescindir en el futuro.

Y finalmente, los partidos de

izquierda -Comunista y Socialista- que son los que con mayor consecuencia y

combatividad intervienen y dirigen las luchas del pueblo, también se convierten

en fuerza política que no puede ser ya ignorada. Desgraciadamente, por su

debilidad y los errores políticos que cometen, no logran adentrarse más en las

masas y adquirir la importancia que se hubiera podido lograr. De todos modos,

lo alcanzado, es ya un acontecimiento que la historia tiene que recoger. Porque

la presencia y la acción de las fuerzas marxistas es prenda de seguridad de un

futuro luminoso para la Patria.

Hay, en suma, desde la

revolución de julio, una nueva correlación de las fuerzas políticas en el

Ecuador. Y sin ver, o sin comprender esta nueva correlación, no se puede

interpretar con claridad y justeza los acontecimientos históricos que

sobrevienen luego.

FUENTE: Oswaldo Albornoz Peralta, Del crimen de El Ejido a la revolución del 9 de Julio de 1925, Editorial Claridad, Guayaquil, 1969, pp. 135-157.